2024/04/12 05:30

筋トレBIG3の一つであり、そのなかでも「キングオブトレーニング」とも呼ばれるバーベルスクワットの正しいフォーム、高重量を挙げるためのコツや強化メニュープログラムについて、当ショップで正規販売しているIPF世界パワーリフティング協会公認品メーカーである「株式会社ONI社長・全日本パワーリフティング選手権大会チャンピオン」である奥谷元哉氏の理論をまじえつつ解説します。

本記事の技術理論の根拠となる監修者とその執筆記事

監修者:奥谷元哉|株式会社ONI 代表取締役社長

主戦績:ベンチプレス競技

2011日本ベンチプレス選手権大会74kg級3位

2014日本ベンチプレス選手権大会74kg級3位

2015年全日本ベンチプレス選手権大会74kg級3位

2018年全日本ベンチプレス選手権大会74kg級3位

2022年世界マスターズベンチプレス選手権大会M1・74kg級優勝

主戦績:パワーリフティング競技

2009年全日本パワーリフティング選手権大会75kg級優勝

2011年全日本パワーリフティング選手権大会74kg級優勝

2011年世界パワーリフティング選手権大会ベンチプレス種目別74kg級2位

2012年アジアパワーリフティング選手権大会ベンチプレス種目別74kg級1位

2017年全日本パワーリフティング選手権大会74kg級3位

参照元記事:マズレンコ製作所公式ブログ「GLINT」

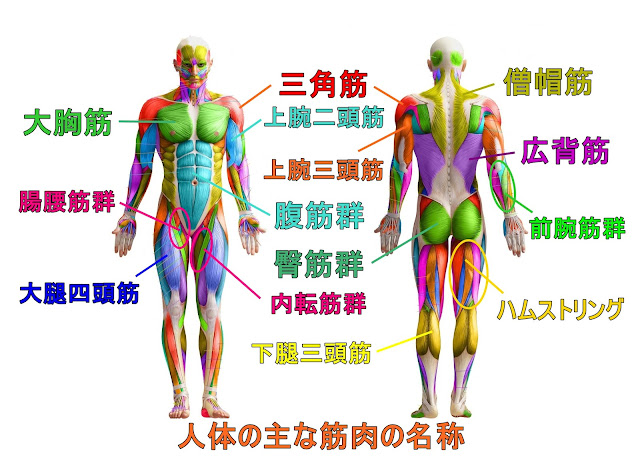

バーベルスクワットが効果のある筋肉部位

バーベルスクワットは下半身のほぼ全ての筋肉に効果がありますが、主に大腿四頭筋・ハムストリングス(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋)・臀筋群・下腿三頭筋などに負荷がかかります。

バーベルスクワットの基本フォーム

バーベルスクワットに限らず、自重スクワットやダンベルスクワットなど全てのバリエーションに共通する基本フォームが上図のものです。

具体的には以下のポイントです。

①膝がつま先よりも前に出ないように斜め後方にしゃがむ

②背すじを伸ばすために肩甲骨を寄せて胸を張りやや上を見る

スクワット競技のフォーム

パワーリフティング競技の1種目として行われるバーベルスクワットでは、上記の基本フォームに加え、「バーベルを置く位置」「バーベルを握る位置」「足を置く幅」「初動と折り返し」などの要素が加わります。

また、ルール上、大腿骨が床と平行よりも深く=肘よりも股関節が下がる位置までしゃがむ必要があります。

※写真はパワーリフティング全日本王者の奥谷氏による実演

フォーム①バーベルを握る位置

バーベルを握る位置には、81cmラインの内側を握る狭い握り、81cmライン上を握る普通の握り、ラックよりも外側で握る広い握りがあります。

狭く握るほど肩甲骨の寄せや体幹の引き締め感覚を感じることができます。一般的には狭い握りは女子選手や軽量級男子選手、普通の握りは中量級男子選手、広い握りは重量級男子選手で使われることが多いです。。

狭い握り:体幹を意識的にしめることによる安定感が得られますが、扱う重量が重くなるとシャフトのしなりと振動の影響をうけやすいです。

普通の握り:多くの方にとってバランスの良い握りやすい手幅です。81cmラインをどの指で握るかの微調整は必要です。

広い握り:体重120kg以上の重量級のパワーリフティング選手で多く見られる手幅です。バーベルをラックに戻す時に指をはさまないように慎重に置く必要があります。

参照元記事の奥谷氏の記載より抜粋

フォーム②バーベルを置く位置

バーベルを置く位置には、首の後ろ(ハイバー)と肩の上(ローバー)と肩甲骨の上(極端なローバー)の3種類があります。

理論的にはローバーの方が高重量スクワットに適していると言われていますが、人間の身体には個人差があり、ハイバーのほうが高重量を挙げられる人もいます。どの位置がベストか、自分自身で試していくのが正解です。

ハイバーが良いか、ローバーが良いかはバーベルスクワットフリークの間では長年論争となっています。

負荷分散と使える筋群の増加から重いバーベルスクワットを挙げるにはローバーの方が有利とされています。

しかしながら、実際にはハイバーでバーベルスクワットが強いパワーリフティング選手もいます。

ハイバーが得意な人は身体の前面の筋群の出力が相対的に高いです。

ローバーが得意な人は身体の後面の筋群の出力が相対的に高いです。

参照元記事の奥谷氏の記載より抜粋

フォーム③足を置く幅

足を置く幅には3種類あり、肩幅程度(ナロースタンス)・肩幅よりやや広い(ミディアムスタンス)・肩幅よりかなり広い(ワイドスタンス)になります。

足を置く幅が狭いほどしゃがみやすく、広いほどしゃがみにくくなり股関節の柔軟性も要求されます。

狭い足幅ほど大腿四頭筋に負荷が集まり、広い足幅だと他の下半身の筋肉も動員しやすいという特徴があります。

ナロースタンス

肩幅くらいの足幅です。大腿四頭筋が強い方が好まれます。大腿四頭筋を重点的に鍛えたい時にも行います。

ミディアムスタンス

肩幅よりやや広めの足幅で多くの方がこの足幅です。実際にこのスタンスが負荷も分散しており、ボトムまでしゃがみやすいです。さらにつま先の角度によっても微調整が可能です。

ワイドスタンス

ミディアムよりもさらに足幅が広いスタンスです。大腿二頭筋、大殿筋、脊柱起立筋などの身体の後面(背部)の筋群の出力が高い方が好むフォームです。極端なローバーとも組み合わせられることが多いです。

難しい点はパワーリフティングのバーベルスクワットの基準までしゃがむためにはかなりの柔軟性が必要になります。

参照元記事の奥谷氏の記載より抜粋

フォーム④初動

バーベルスクワットの初動としては、①まずお尻を引いてからしゃがむ、②まずしゃがみ始めてからお尻を引く、の2種類があります。

どちらが正しいではなく、個人によってやりやすいほうが正解です。

安定感を持ってしゃがめる方を選択してください。

あまり後ろに引きすぎるとパワーリフティングのルールで白がもらえるところまでしゃがむことが難しくなります。

参照元記事の奥谷氏の記載より抜粋

フォーム⑤切り返し

ルールで要求される深さまでしゃがんでから立ち上がりに転換するポイントが切り返しポイントと呼ばれるもので、主に4~5パターンのやり方があります。

かなり詳細な解説となりますので、詳しくは参照元記事の【バーベルスクワットのフォームとメニュー】元全日本王者が効果的な回数・セット数も解説でご確認ください。

スクワット強化のメニュープログラム

初心者にまず必要なことは、筋力をつけるよりも効率的なフォームを身につけることです。ですので、中負荷設定の10~15レップで5セットというメニューをひたすら行っていきます。

100kgで10回5セットが完遂できるようになったら中級者プログラムに移行します。

中級者レベルになったら、高負荷設定の5~8レップ5セットを中心にメニューを組んでいきます。この段階で取り入れたいのが「ポーズスクワット」で、しゃがみこんだボトムの位置で1~2秒間静止してから立ち上がります。

挙上重量的には170kg超え200kgを目指すようになると上級者です。

上級者ともなると3~5レップ5~10セットでメニューを組んでいきますが、常にこのような高重量設定だと神経系や関節に疲れが蓄積します。1ヶ月4週間のうち1週間は低重量ハイレップで疲れを抜くようにするとよいでしょう。

初心者であればできる限り高回数(10-15回)で5セットほどが良いでしょう。もちろん、初日からいきなり5セットもやってしまいますと、筋肉痛で翌日動けなくなります。最初は2セットからスタートして日を追う毎に1セットずつ増やしていくイメージです。初心者であれば1-2日おきでもバーベルスクワットを行えますので始めた次の週には5セットに到達します。

中級者からはもう少し重量設定を重くしても大丈夫です。回数では5-8回がメインとなってきます。セット数は5-10セット。日本ではストップバーベルスクワットという名称の方が通っていますが、英語圏ではポーズバーベルスクワットと表現されます。バーベルスクワットのボトムで1-2秒止めてから立ち上がります。

たいていの上級者や競技者は3-5回の重量設定で普段は練習されることが多いと思います。ある程度重い重量が筋肥大や筋強化を誘発しますので3-5回の重量設定を行ったり来たりするのは望ましいと思います。ただ、この重量設定は経過時間とともに神経系統にも疲労が蓄積してしまいがちです。200kgMAXの選手であればピーキングに入る前に100kgまでしか重量を持たない低強度の週を設けて疲労を抜いた方がよいでしょう。

参照元記事の奥谷氏の記載より抜粋

高重量スクワットのマストアイテム

スクワットでは以下の理由からパワーベルト(全周が幅10cmのベルト)が必須となります。

①物理的サポートによる腰の保護

②腹圧上昇による最大筋力向上

そして、高重量スクワットであれば、IPF世界パワーリフティング協会の公認ルールで認められている最大厚の13mm厚の一択になります。

当ショップは仲介業者を入れず、生産工場から直接仕入れのため、相場の半分の価格で提供できています。

生産元は国内でも販売されているパワーベルトのOEM生産工場(生産メーカー:BlueEagleSport)で、20年近い生産実績のある工場製ですので、細部までとても安定した品質です。

また、当ショップMazurenkoJapanとBlueEagleSportが共同開発した国際特許製品「アジャスタブルバックル」を併用すると、6cmの微調整が可能で、その日のコンディションや服の厚さなどに繊細に対応可能です。

この記事の編集者

主な戦績(アームレスリング)

1997三重県75kg級優勝

2000三重県85kg級優勝

2006全日本社会人選手権85kg超級2位

2007アジア選手権85kg級5位

2011全日本マスターズ80kg超級2位

2011アジア選手権マスターズ90kg級3位

2014全日本マスターズ90kg級3位