2024/04/11 11:49

当ショップで正規販売しているIPF世界パワーリフティング協会公認品メーカーである「株式会社ONI社長・全日本パワーリフティング選手権大会チャンピオン」である奥谷元哉氏の理論をまじえつつ、デッドリフトの重量を伸ばすための競技フォームとセットメニューの組み方メソッドをご紹介します。

本記事の技術理論の根拠となる監修者とその執筆記事

監修者:奥谷元哉|株式会社ONI 代表取締役社長

主戦績:ベンチプレス競技

2011日本ベンチプレス選手権大会74kg級3位

2014日本ベンチプレス選手権大会74kg級3位

2015年全日本ベンチプレス選手権大会74kg級3位

2018年全日本ベンチプレス選手権大会74kg級3位

2022年世界マスターズベンチプレス選手権大会M1・74kg級優勝

主戦績:パワーリフティング競技

2009年全日本パワーリフティング選手権大会75kg級優勝

2011年全日本パワーリフティング選手権大会74kg級優勝

2011年世界パワーリフティング選手権大会ベンチプレス種目別74kg級2位

2012年アジアパワーリフティング選手権大会ベンチプレス種目別74kg級1位

2017年全日本パワーリフティング選手権大会74kg級3位

参照元記事:マズレンコ製作所公式ブログ「GLINT」

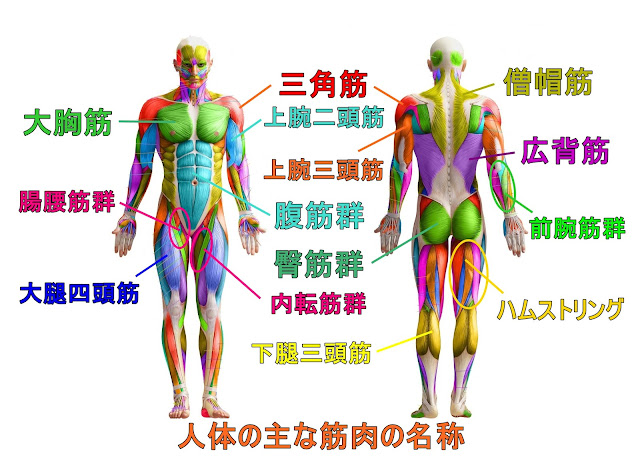

デッドリフトが効果のある筋肉部位

デッドリフトは非常に多くの筋肉が関与する種目ですが、主に以下のようになります。

僧帽筋

広背筋

脊柱起立筋群

上腕二頭筋

前腕筋群

大腿四頭筋

臀筋群

ハムストリングス

下腿三頭筋

デッドリフトのための基礎知識

デッドリフトの理論を解説する上で欠かせない要素・用語がニュートラルスパイン・ヒップヒンジ・スラックです。それぞれ以下のような意味です。

ニュートラルスパイン:胸を張り背中(背骨)がまっすぐな状態

ヒップヒンジ:お尻を突き出し(骨盤を後ろに傾け)膝より前につま先がある状態

スラック:顎を上げ肩甲骨を引き寄せた状態

そして、この3つの要素がしっかりと揃った状態・体勢でデッドリフトを行うのが基本です。

デッドリフトのフォームで重要な項目ですが、私はスラック(バーベルシャフトの引きつけ)がこの中では最も重要でこれができれば他はできていなくても大丈夫であると考えています(極端すぎるのは良くありませんが)。

デッドリフトのフォーム、スラックと難しい言葉で考えると分かりにくくなりますが、要は身体に重量物を近づければ近づけるほど楽に持ち上げることができ、これがスラックの基本的な考え方と言えます。

スラックができてくればヒップの位置は決まってきます。競技の観点からはヒップの位置は高い方が良く、そうなるとニュートラルスパインではなく、若干背筋が曲がる傾向になってしまいます。

参照元記事の奥谷氏の記載より抜粋

高重量を挙げるために有利なフォーム

デッドリフトには大きくは2種類のフォームがあり、それはナロースタンスデッドリフト(ヨーロピアンデッドリフトやルーマニアンデッドリフトとも呼ばれる)とワイドスタンスデッドリフト(別名スモウデッドリフト)で、それぞれの特徴は以下の通りです。

ナロースタンスデッドリフト:肩幅程度の狭い足幅で立ち、足の外側でバーベルをグリップするフォーム。挙上距離が長くなるため競技デッドリフトとしては不利であるが、手足の長い欧米選手のなかにはこのフォームで試技を行う者もいる。背筋群への負荷比率が高い。

ワイドスタンスデッドリフト:大きく足を広げ、足の内側でバーベルをグリップするフォーム。挙上距離が短くなることと、もっとも筋力の強い下半身への負荷比率が高いため競技デッドリフトの主流フォームとして使われる。

スモウスタイルのデッドリフトの長所は何と言っても身体への負荷を分散させ、容易に高重量をあげることができる点です。

スモウスタイルデッドリフトの短所はフォームがわかりにくい、引くタイミングがわかりにくい、力が入っている感じがしないという点です。

実は私は体感したことがないのですが、初心者にスモウスタイルデッドリフトを指導した時に聞く不平に近い感想がこの三点です。

そのため、どうしても初心者の方は、効率良く引けるワイドデッドリフトを敬遠し、ナローデッドリフトを好む傾向にあります。

参照元記事の奥谷氏の記載より抜粋

高重量デッドリフトに適したグリップ

バーベルのグリップ方法には握り方と握る方向でそれぞれ種類があり、少し複雑になりがちですので下記にわかりやすくまとめました。

握り方による分類

サムアラウンドグリップ:親指と他の四本の指を向かいあわせる握り方で、競技デッドリフトではほぼこの握り方が使われます。

サムレスグリップ:親指と他の四本の指を同じ側で握り、親指も引っ掛けるようにバーベル保持に使う握り方ですが、競技デッドリフトではルールにより使用が禁止されています。

フックグリップ:親指に人差し指をかぶせてロックするようにする握り方で、強いバーベル保持力がありますが、高重量だと親指にかかる負荷が強烈に痛むため、競技デッドリフトで使う人は多くありません。

握る方向による分類

アンダーグリップ:手の平が上を向くように握るグリップのことで、サムアラウンドグリップと併用されます。デッドリフトで使われることはありません。

オーバーグリップ:手の平が下を向くように握るグリップのことで、サムアラウンドグリップも使われますが、サムレスグリップやフックグリップも組み合わせやすい握り方です。トレーニングとしてのデッドリフトではよく使われます。

ハンマーグリップ:手の平が向き合うように握るグリップのことでパラレルグリップとも呼ばれます。低~中負荷ではサムアラウンドグリップで握るのが一般的ですが、プル系高負荷トレーニングではサムレスグリップもよく使われます。デッドリフトでは使えません。

オルタネイトグリップ:片手をオーバーグリップ、片手をアンダーグリップで握るやり方で、主にデッドリフト競技で使われます。競技ではサムレスグリップがルールで禁止されているため、サムアラウンドグリップまたはフックグリップで握られます。

オルタネイトグリップは、デッドリフトを行う上で最もデメリットが少ないグリップで、初心者の方にとっては違和感があるかもしれませんが、一ヶ月もすれば慣れていきます。

フックグリップの様な痛烈な痛みもなく、バーベルの回転を抑えられますので、これからデッドリフトをやってみようという方やデッドリフトの記録を伸ばしたい方は、まずオルタネイトグリップを採用してください。

参照元記事の奥谷氏の記載より抜粋

デッドリフトのフォーム(全日本王者実演)

競技デッドリフトの基本的なフォームは以下の通りです。

①足首がバーベルシャフトに当たるまで前に出る。

②バーベルプレートより5cmほどだけ離して大きく開いて足幅をとる(ワイドスタンス)。

③肩甲骨を寄せ(スラック)、肩幅程度の広さでバーベルシャフトを握る

④膝がつま先より前に出ないようにお尻を引く(ヒップヒンジ)

⑤背筋を伸ばし(ニュートラルスパイン)、引き上げる

さらに詳しくは参照元記事の【デッドリフトのやり方とフォーム】種類別に効果的なセットメニューを元全日本王者が解説をご参照ください。

デッドリフトのセットメニュー

デッドリフトは動員される筋肉も多く、また筋肉に対する負荷も高いため、トレーニングの一番最初に8レップ前後の重量設定で2〜5セットのみ行います。

重量を伸ばしたいばかりに3〜6レップの高負荷セットをしたり、6セット以上の過剰なセットを行うことはかえって遠回りになります。

高重量デッドリフトは、筋肉だけでなく関節にも負担となり、オーバーウエイト・オーバーワークは発達の妨げとなるだけでなく、怪我や不調の原因になります。

デッドリフトの1セットの回数設定は非常にデリケートです。

1セットあたり5レップ未満の低レップはあまり行わないようにしてください(フォーム確認のための低レップは除きます)。

メインセットは2~5セットで、これは身体の調子と要相談です。

山ほどセットをこなしても、なかなかデッドリフトだけは思うように挙上重量が伸びません。

参照元記事の奥谷氏の記載より抜粋

デッドリフトのプログラム

特に試合に出るのでなければ、週一回8レップセット2〜6セットを継続的に続けていけばよいでしょう。

試合に出る場合は、デッドリフトはピークアウトが早い種目ですので、スピード感をもってピーキングを行います。

具体的には以下の通りです。

①5~6回でセットをスピーディーにひたすらこなす

②次回練習で3RM5セットを行う

③さらに次回練習で2RMの重量で1レップを2~3セット行う

④試合

または

①5~6回でセットをスピーディーにひたすらこなす

②次回練習で3RM5セットを行う

③さらに次回練習で3RMを2~3セット行う

④試合

参照元記事の奥谷氏の記載より抜粋

高重量デッドリフトのマストアイテム

デッドリフトでは以下の理由からパワーベルト(全周が幅10cmのベルト)が必須となります。

①物理的サポートによる腰の保護

②腹圧上昇による最大筋力向上

そして、高重量デッドリフトであれば、IPF世界パワーリフティング協会の公認ルールで認められている最大厚の13mm厚の一択になります。

当ショップは仲介業者を入れず、生産工場から直接仕入れのため、相場の半分の価格で提供できています。

生産元は国内でも販売されているパワーベルトのOEM生産工場(生産メーカー:BlueEagleSport)で、20年近い生産実績のある工場製ですので、細部までとても安定した品質です。

また、当ショップMazurenkoJapanとBlueEagleSportが共同開発した国際特許製品「アジャスタブルバックル」を併用すると、6cmの微調整が可能で、その日のコンディションや服の厚さなどに繊細に対応可能です。

この記事の編集者

主な戦績(アームレスリング)

1997三重県75kg級優勝

2000三重県85kg級優勝

2006全日本社会人選手権85kg超級2位

2007アジア選手権85kg級5位

2011全日本マスターズ80kg超級2位

2011アジア選手権マスターズ90kg級3位

2014全日本マスターズ90kg級3位